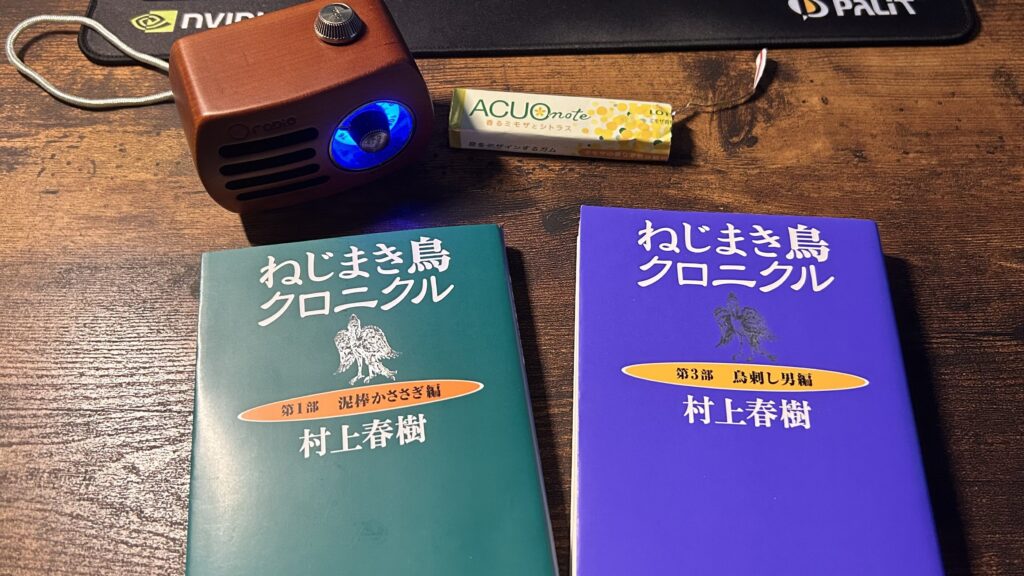

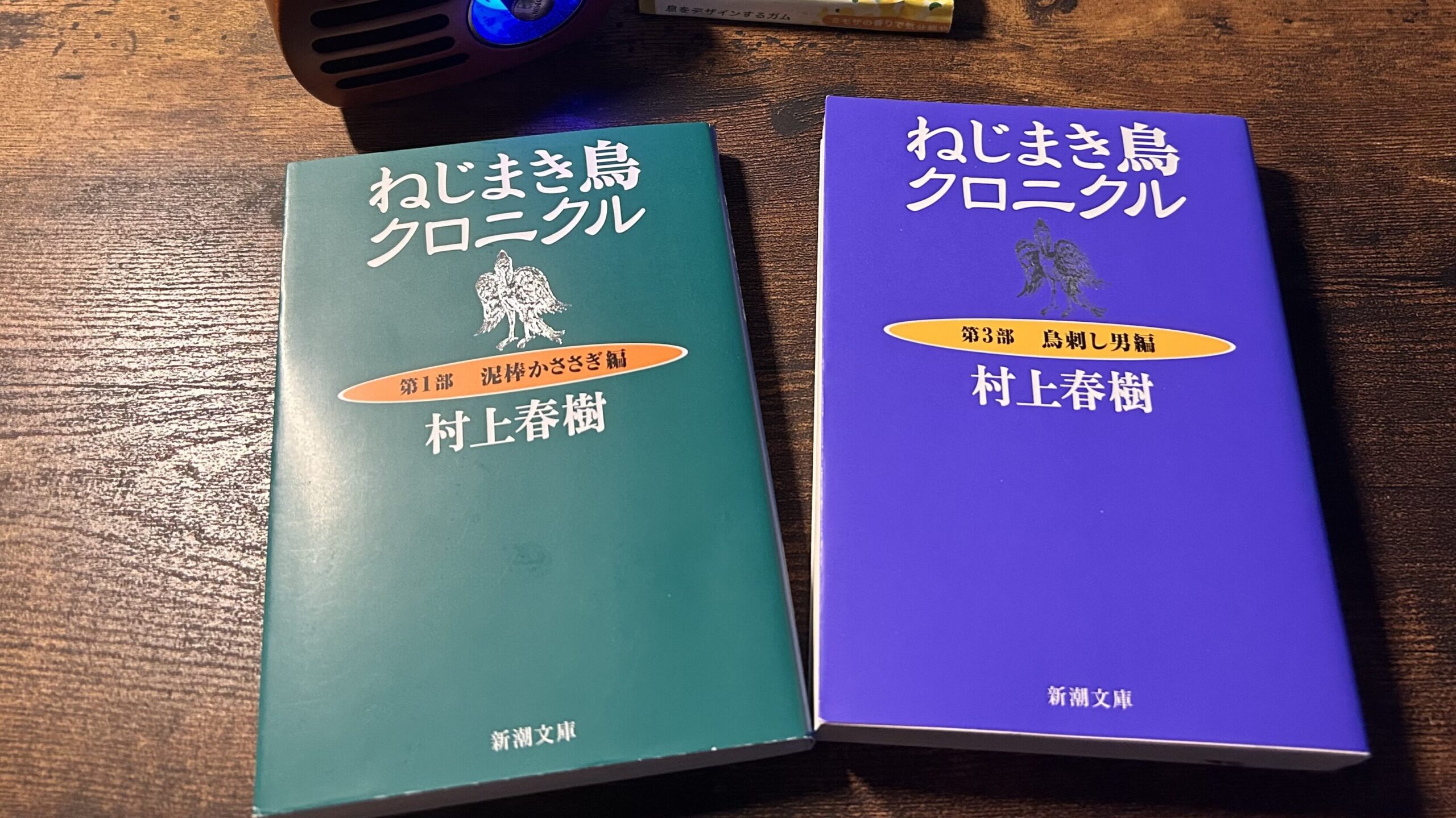

ねじまき鳥クロニクルを読んで改めて村上春樹の凄さを思い知らされた……

僕はハルキストは自認する気がないのだけれど、間違いなく彼は最後までページをめくる手を止めさせない数少ない著者である。

今まで読んだ彼の作品を時系列で挙げると騎士団長殺し→色彩をもたない多崎つくる→1Q84→海辺のカフカ→ねじまき鳥クロニクル(←New)となるわけだけど、彼の作品の中でも圧倒的にその良さが多角的に集約されているような作品だと思う。

冒頭のエロティックな村上春樹お得意の描写に始まり、笠原メイという物語の端緒を紡ぐ少女の登場、現実と虚構が交錯するマジックリアリズム的な加納クレタやマルタといった人物たち。

かと思えば、1部の後半に始まるノモンハンから、日本の歴史にとって一番きな臭い満州での間宮中尉の話。これほどまでに鮮明に現実と虚構の揺らぎの中に物語を紡げるのは村上春樹ただ一人の偉業だと思う。

また、私自身がこの作品に没頭できた、というより村上春樹作品においてすべてに共通する「何かしらの喪失感を抱えた主人公がその何かを取り戻そうとする物語」であるという点が、やはり今回の「ねじまき鳥クロニクル」についても、同様にそのイズムがしっかりと刻まれていた。そのおかげで、花の香りに引き寄せられる蝶のように、物語冒頭からなんとなく読み進める意思が尽きることはなかった。一部から三部まであり決して短くない分量にも関わらず最後まで読み終えた。

最初に私が読んだ村上春樹作品である『騎士団長殺し』でも登場する井戸が今回も向こう側の世界への入り口として登場するのには少し笑ってしまった。また、『騎士団長殺し』で登場する顔のない男が登場し、村上春樹も他の作品間の「クロスオーバー」の手法を取り入れているのが少し意外だった。

途中では、戦争というもののを少し考えさせるようなメッセージ性の様なものを感じつつ、村上春樹自身は単に文章のリズムとしてただ書いただけかもしれないと思ったりもする。

さて、結局、彼の作品の一番すごいところは結局のところ物語自体にメッセージ性(僕らにぐささとささるなにか)がほとんどないというところだ。

僕が好きな作家のひとりに「朝井リョウ」さんがいるけれど、彼なんかは小説のタイプでいえばメッセージ性作品の権化みたいな感じだ。グサッとさしてくる僕たち人間にあるあるの嫌な内面を気持ちよいくらいに鮮明に物語化する。(といいつつ、僕が読んだことがあるのは「桐島、部活辞めるってよ」「正欲」「イン・ザ・メガチャーチ」の三作だけだ(「何者」は映画でみたけどメッセージ性は強い))。

けれど、村上春樹作品にはそういうものはほとんど現れない。読書体験の型がほかの作者とはまるっきり違っている。さて、朝井リョウさんを小説の「型」の比較で挙げた訳だけど、それ以外の型としてはマジョリティな小説の形として「ミステリー」がある。

例えば最近話題になった小説に「傲慢と善良」というのがあるが、これはミステリー型×メッセージ性型のハイブリッド作品である。マッチングアプリ婚活という時代のテーゼをしっかりと捉えたメッセージ性型に辻村深月さんの本来の作家の型であるミステリーをうまく融合させた作品がゆえ、途轍もなくヒットした訳だ。

そういう意味で、村上春樹作品はミステリー要素は確かに多い。ただ、彼の作品の場合はミステリーとして物語が完結していない。謎や伏線が回収されることで初めて「ミステリー作品」として成立するのだけれど、彼の作品はその部分に目をむけると「結局なんだったんだ?」となる。

笠原メイ、加納クレタ、マルタ、綿谷ノボル、本田さん、間宮中尉、赤坂ナツメグ、シナモン、そして妻と主人公の彼の間にある謎や伏線が回収されることはない。あったとしても、腑に落ちるほど綺麗に納得できるようなものがない(本来ミステリーとしては腑に落ちるその体験が重要である)。

それなのに、彼の作品がこれほどまでに僕を惹きつけるのは、彼が小説というものを音楽として捉えているからだ。読んでいるときのその韻律が重要だと村上春樹氏は言っている。

確かに、その通りで彼の作品を読んでみると他の作者との違いは一目瞭然だ。気づけば、次の文、次の文と読まされる。

そういう意味では彼の作品を読んだことがない人は是非一度、読んでみてほしい。

読み始めてもし途中で手が止まり、文体が苦しいと感じるなら、その人には村上春樹作品は合わないかもしれない。それは多分、JPOPが好きな人が無理やりクラッシック音楽を聴かされているようなものだから。

という訳で、ぜひ村上春樹を読んだことがない人はサンプルだけでも読んでみてほしい。そうすればすぐにわかる。自分が「村上春樹」作品という井戸のなかに良くも悪くも迷いこんでしまう人間か否か。

というわけで、ねじまき鳥の年代記をぜひ一度、お試しあれ

(「色彩をもたない多崎つくる」はすこしだけ毛色が違うと私(私以外も)は思うのでそれはまた別の記事で書く予定です……いつか)

コメント